【特约专家学术报告】广东省人民医院费继锋教授-模式生物墨西哥钝口螈及其在中枢神经系统再生研究中的应用

作者:李千妍,林古法 时间:2024-06-11 点击数:

广东省人民医院费继锋教授于2022年11月7日应邀为脊柱脊髓损伤再生修复教育部重点实验室做了题为《模式生物墨西哥钝口螈及其在中枢神经系统再生研究中的应用》的学术讲座,介绍和讨论了其团队在中枢神经系统特别是大脑再生领域的研究成果。

大脑是人体中最复杂及重要的器官,在神经活动中具有重要功能。然而人类大脑在受到损伤时,往往会发生不可逆的伤害,导致功能丧失。目前,临床上仍缺乏对于大脑受损后有效的治疗手段。如何实现再生修复受损大脑仍亟待解决。

费继锋教授团队利用蝾螈可近乎完美修复其受损大脑的这一特点,通过建立脑损伤再生模型,结合时空转录组技术,发现了介导蝾螈大脑再生的关键神经干细胞亚型。此细胞亚型不同于大脑成体神经干细胞,但与发育早期特定时期干细胞状态非常相似。进一步通过比较脑再生以及发育过程中的干细胞分化路径以及相应的分子调控网络,发现再生过程实际上是脑发育的重现,希望此项工作能够将类似的机制应用到人类脑损伤后原位再生。

在报告中,费继锋教授提到其团队于2022年9月2日在Science发表的题为“Single-cell Stereo-seq reveals induced progenitor cells involved in axolotl brain regeneration”的文章。该研究利用华大基因最新研发的时空转录组技术(Stereo-seq)绘制了蝾螈的大脑时空单细胞图谱,在时空转录组水平描述了端脑再生的过程。

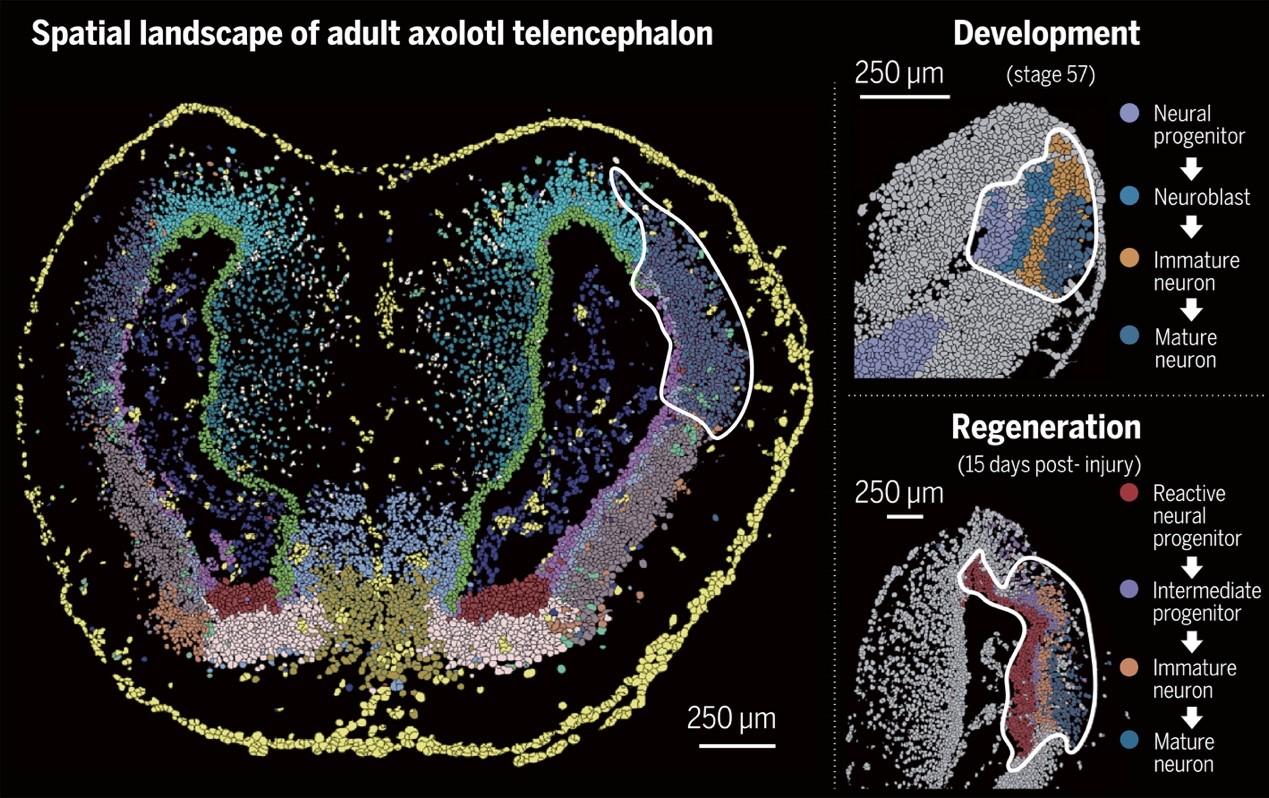

费继锋教授团队收集了蝾螈脑损伤后不同再生阶段和发育时期的端脑样本,利用Stereo-seq技术实现对蝾螈大脑发育及再生过程中单细胞转录组的原位捕获及分析。探明了蝾螈大脑发育和再生过程中的细胞类型,细胞增殖、迁移和分化的特征,整合数据后获得了一系列端脑发育与再生的空间转录组图谱(图一)。

图一. Stereo-seq分析确定的成年蝾螈端脑的空间分辨单细胞转录组

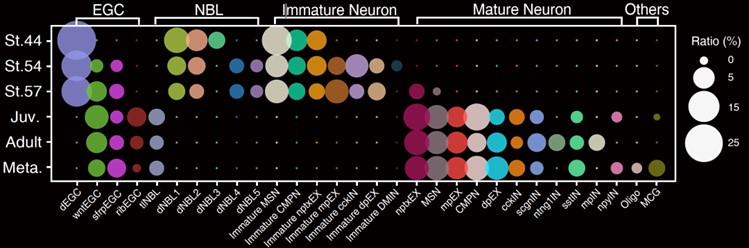

费继锋教授团队的工作阐述了在端脑发育过程中鉴定出的不同细胞类型在不同发育时期的动态分布情况。其中,团队研究人员在损伤部位发现了一个由损伤诱导出的室管膜胶质细胞簇(ependymoglial cells, EGCs),在蝾螈大脑再生中发挥了类似于神经干细胞的功能。发育过程中EGC有四个亚型:dEGC, wntEGC, sfrpEGC和ribEGC(图二)。其中dEGC主要存在于发育早期,并随着发育逐渐减少,到幼体时期基本消失。但分布在室管膜的不同区域的另外三个亚型从stage54开始出现后,持续存在于成体阶段。而EGCs呈动态分布可能是由其在大脑稳态维持中具备不同功能所导致。

图二. 蝾螈发育不同时期各类细胞表达情况

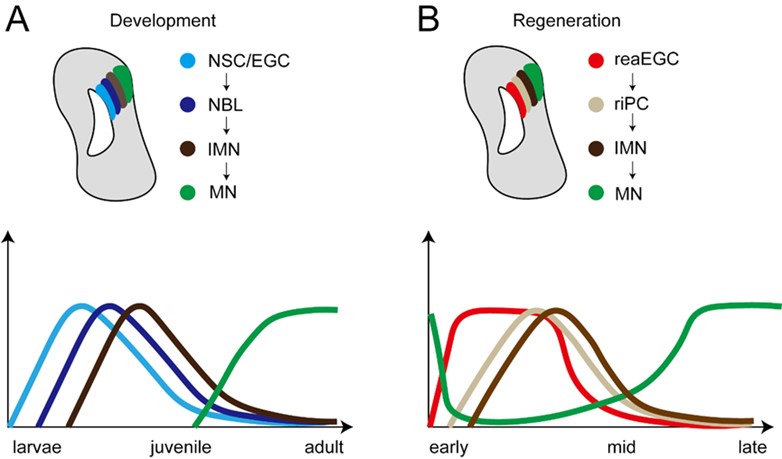

费继锋教授提到在蝾螈端脑损伤早期部位的创口附近存在与发育过程中神经发生高度相似的非成熟神经元,其所处位置和基因表达情况显示,这是由损伤再生信号诱导了神经元的命运重编程,使得神经元从成熟状态转为不成熟状态。这一转换过程很有可能为之后新生神经元提供了更有利的神经环路整合条件。在再生阶段的细胞类型中,一种再生特异的室管膜胶质细胞亚型reaEGC与发育早期的dEGC亚型在基因表达上最为相似。这提示这些存在于伤口附近的EGC细胞亚型被损伤反应激活,发生重编程后会重新转换为类似于胚胎发育早期的状态。利用stereo-seq技术进行细胞谱系动态分析表明,reaEGC可能通过生成中间前体细胞,非成熟神经元进而转换为成熟神经元的过程来补充损伤过程中丢失的神经元,实现大脑再生。通过比较脑发育和脑再生过程中相关细胞类型的状态、空间分布,结合神经发生时的细胞谱系关系与动态基因变化,表明蝾螈端脑再生与发育过程具有高度相似性,蝾螈端脑再生过程在一定程度上是脑发育的重现(图三)。

图三. 脑再生以及发育过程中的干细胞分化路径

此外,费继锋教授讲述了团队与华大基因团队的密切合作,特别介绍了Stereo-seq技术。该技术是华大基因自主研发的目前最先进的时空组学立体测序技术。费继锋教授也介绍了他们团队利用基因编辑研究蝾螈发育与再生的工作,为实验室成员展现了蝾螈作为模式动物,在器官再生研究中的独特魅力。