“文献精读系列”是脊柱脊髓损伤再生修复教育部重点实验室举办的常规科研交流学习会议,旨在聚焦领域内前沿进展,探究学术尖端技术研究路线,培养锻炼青年科研人员与硕博生科研思维。

【文献精读·04】会议日期:2023年3月29日 审校人:林古法 报告人:陈琦昕

人脑类器官是一种可以在培养皿中模拟一个或者多个脑区的微型3D组织模型。先前的研究已经证明将人脑类器官移植到啮齿动物宿主中是可行的,但移植的人脑类器官是否能与受伤的成年哺乳动物大发生整合仍不清楚。

2023年2月2日,美国宾夕法尼亚大学的Han-Chiao Isaac Chen团队在Cell Stem Cell上发表了题为“Structural and functional integration of human forebrain organoids with the injured adult rat visual system”的研究论文。本研究将人脑类器官移植到视觉皮层受损的成年大鼠损伤部位后,发现移植的类器官可以和宿主发生解剖学上的整合。作者进一步用两种病毒进行跨突触示踪证明了他们移植的类器官和宿主的视觉系统以及视网膜形成了突触连接。最后作者发现对大鼠进行闪光视觉刺激也会引起类器官神经元的反应。这些实验结果表明人脑类器官具有恢复脑部损伤部位结构与功能的潜力。

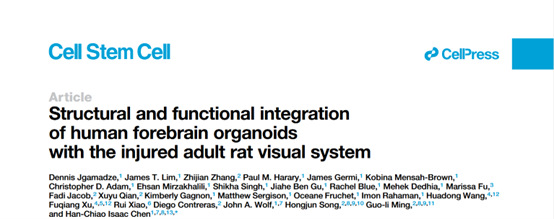

他们首先应用双重SMAD抑制方案从带GFP标签的iPSCs中培养了带绿色荧光的前脑皮质类器官。免疫荧光染色显示类器官在体外已经形成了一些皮层单元,类器官内的神经祖细胞(Pax6+)和分化神经元(MAP2+)同心围绕着中央管腔,而上层(Satb2)和下层(CTIP2)皮质神经元的存在显示类器官内有初级层状结构的形成。以上是对类器官移植前的体外表征实验。进一步,作者在成年大鼠的视觉皮层中建立抽吸腔后将体外培养了80天的类器官进行移植,且每日注射环孢素 A 进行免疫抑制。类器官被移植到初级和次级视觉皮层的边界,位于前囟门后 5 毫米,以避免损伤外侧膝状体。作者发现宿主的血管浸润到移植的类器官中,而且类器官随着时间的推移体积也逐渐增加,宿主和类器官存活率也保持在较高水平。他们进一步通过组织学分析确定了类器官内CD31+的血管生成增多,而且都是来自GFP-的宿主。Caspase-3实验结果说明移植物没有因炎症反应而发生大量细胞死亡。

图 1 人皮质类器官移植到成年大鼠损伤的视觉皮层后表现出良好的存活率

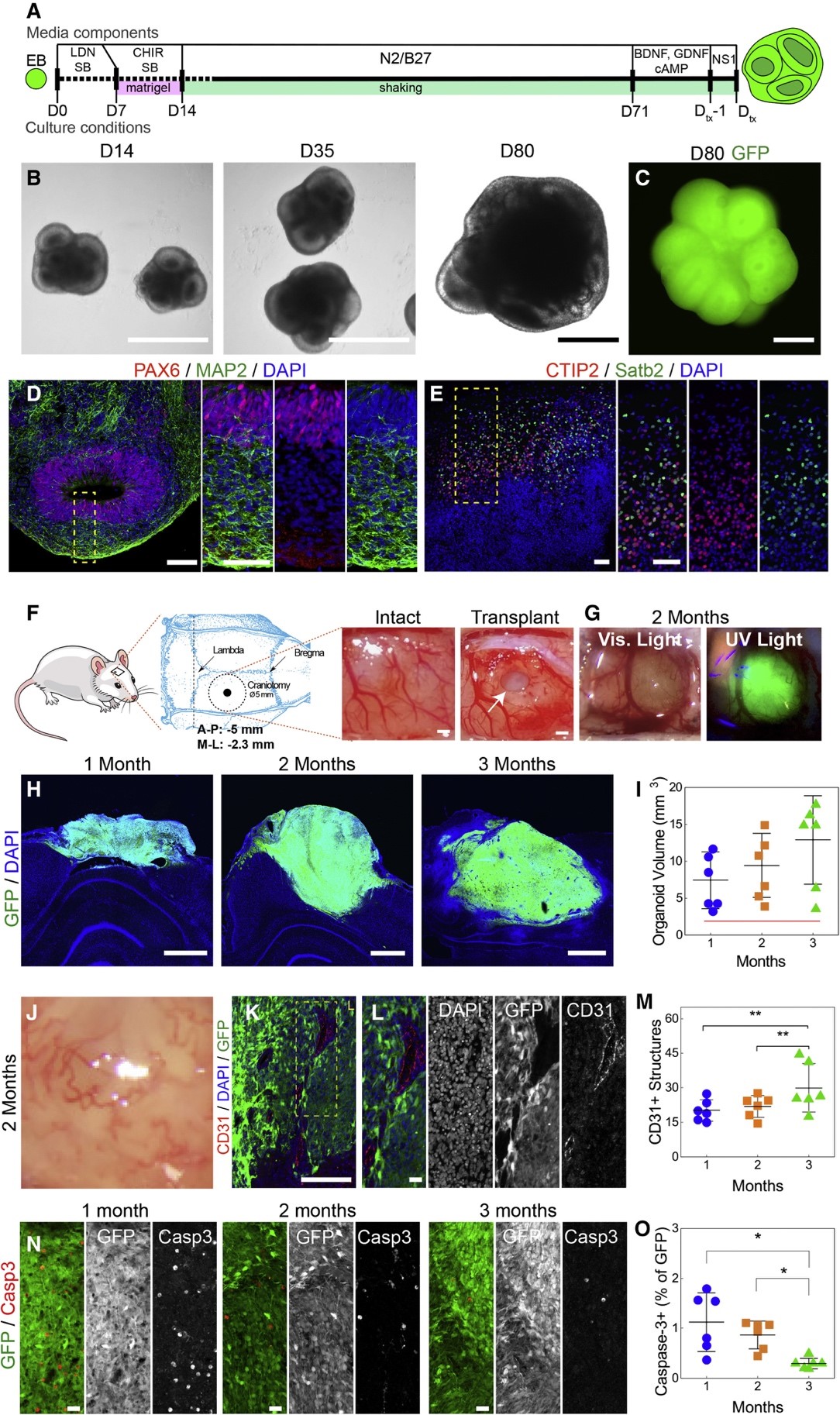

接下来作者进一步分析了类器官移植后的细胞组成。首先在移植物中发现了大量的神经祖细胞和神经元,并且Pax6+的神经祖细胞随时间减少而NeuN+的神经元随时间增加。移植的类器官具有枕叶皮层表型,与视觉皮层所在部位相符;而且兴奋性神经元和抑制性神经元数量的比例与正常人大脑皮层中的比例(4:1)接近。然后作者染了不同皮质层的标志物,虽然这些标志物都出现在移植后的类器官中,但是并没有形成良好的皮层结构。实验结果也显示类器官中的星形胶质细胞和少突胶质细胞数量很低,作者对这一现象的解释是胶质细胞在皮层类器官中的发生可能还需要更长的时间,宿主的胶质细胞也能产生补体以支持类器官中神经元的功能。

图 2 类器官移植物的细胞逐渐成熟

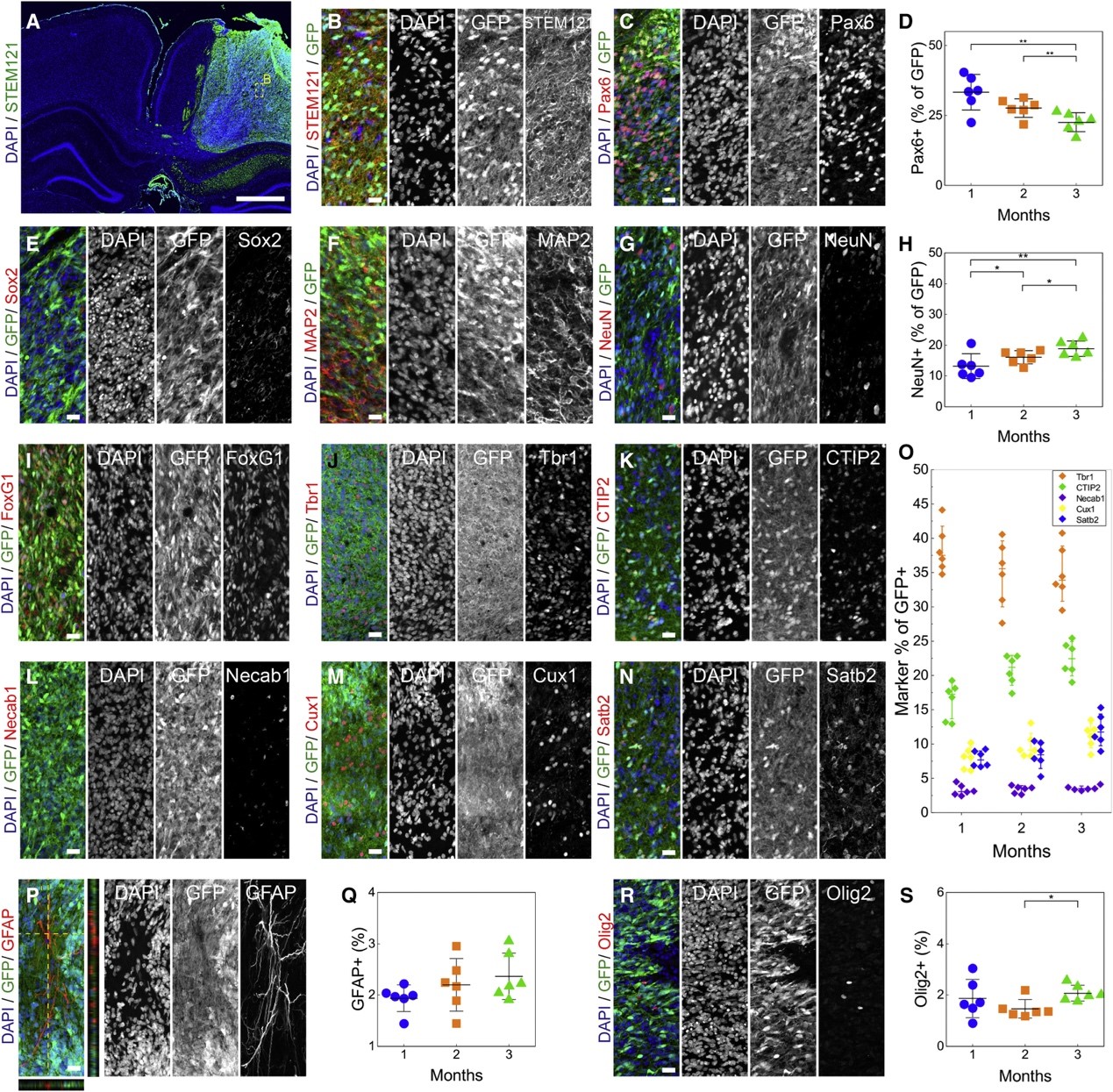

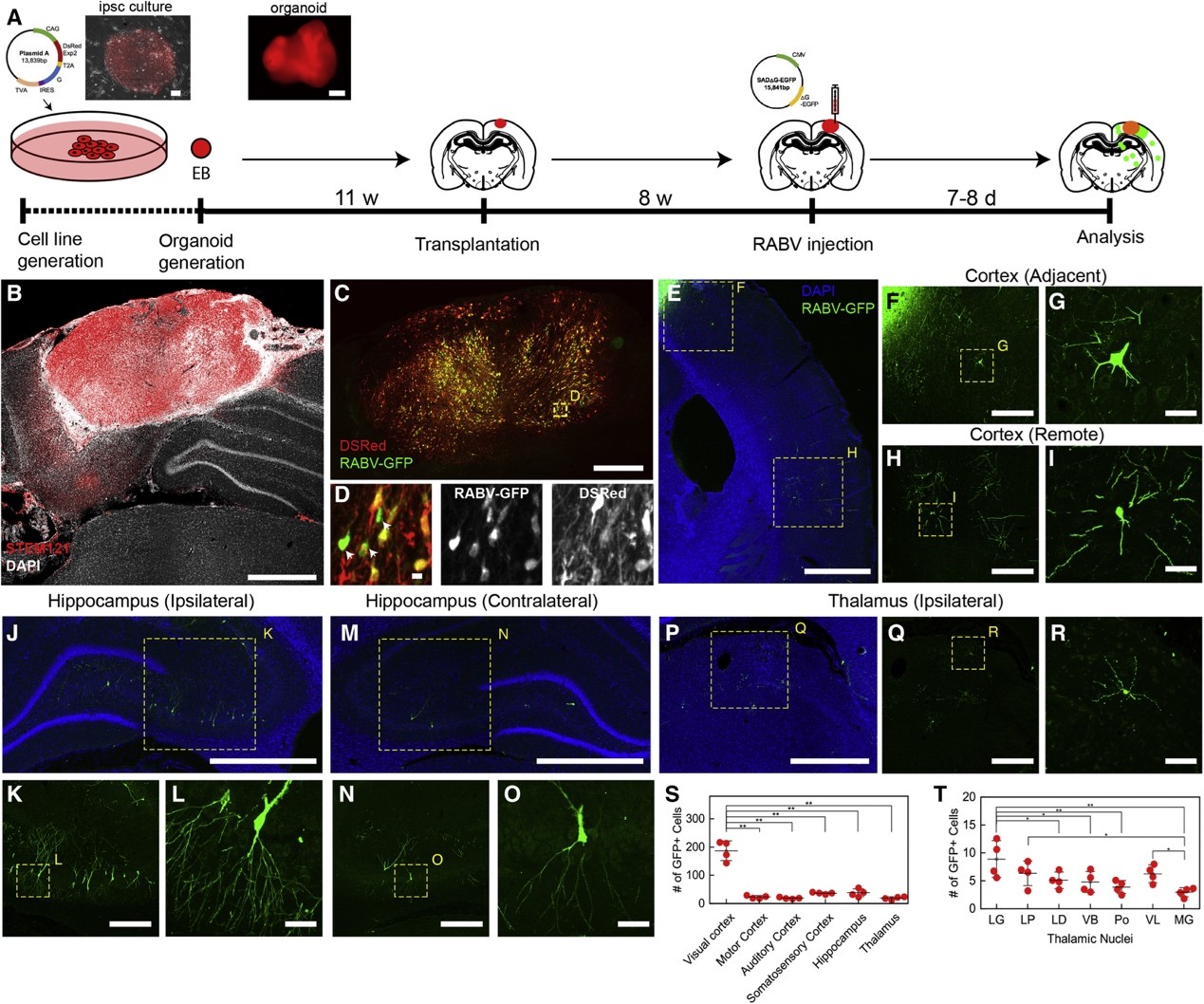

在分析了类器官的细胞组成后,作者研究了类器官中细胞的投射情况,发现在移植物相邻的皮层中有丰富的投射,且在同侧脑皮层中可观察到远达1.85毫米的投射。虽然在对侧皮层没有观察到投射,但观察的GFP+信号出现于穿越中线的胼胝体上。此外,在丘脑这样的皮层下结构中也发现了投射,和视觉系统相关的外侧膝状体和枕后核中也有比较多的投射。对tau(微管蛋白)、NF200(神经丝蛋白)及MAP2(神经元)的检测证实这些投射是具有轴突性质的,但是这些轴突未被髓鞘化。作者也提到他们观察到了一些脱靶的投射,特别是在运动皮层和丘脑中与运动功能相关的核团。

图 3 移植的类器官向宿主大脑广泛投射

在证明移植物和宿主大脑之间存在结构连接后,需要确保宿主视觉信息能够输入到移植的类器官才能证明两者的功能整合。因此,作者使用两种病毒介导的跨突触追踪策略,展现了移植后2个月的类器官能够接收到信号输入。

首先作者使用改良的狂犬病病毒(rabies virus, RABV)系统进行单突触逆向追踪来分析类器官传入信号的来源。和投射靶点显示的结果一样,传入信号最多来源于邻近的视觉皮层。在同侧半球、双侧海马和丘脑等更远的区域也可以观察到GFP阳性信号。定量结果显示在丘脑内,外侧膝状体(视觉皮层的传入来源)比其他丘脑核组分提供了更多的传入。这些结果证明了类器官移植物和宿主视觉系统之间有功能性的连接。

图 4 移植的类器官接受来自啮齿动物大脑多个区域的传入信号

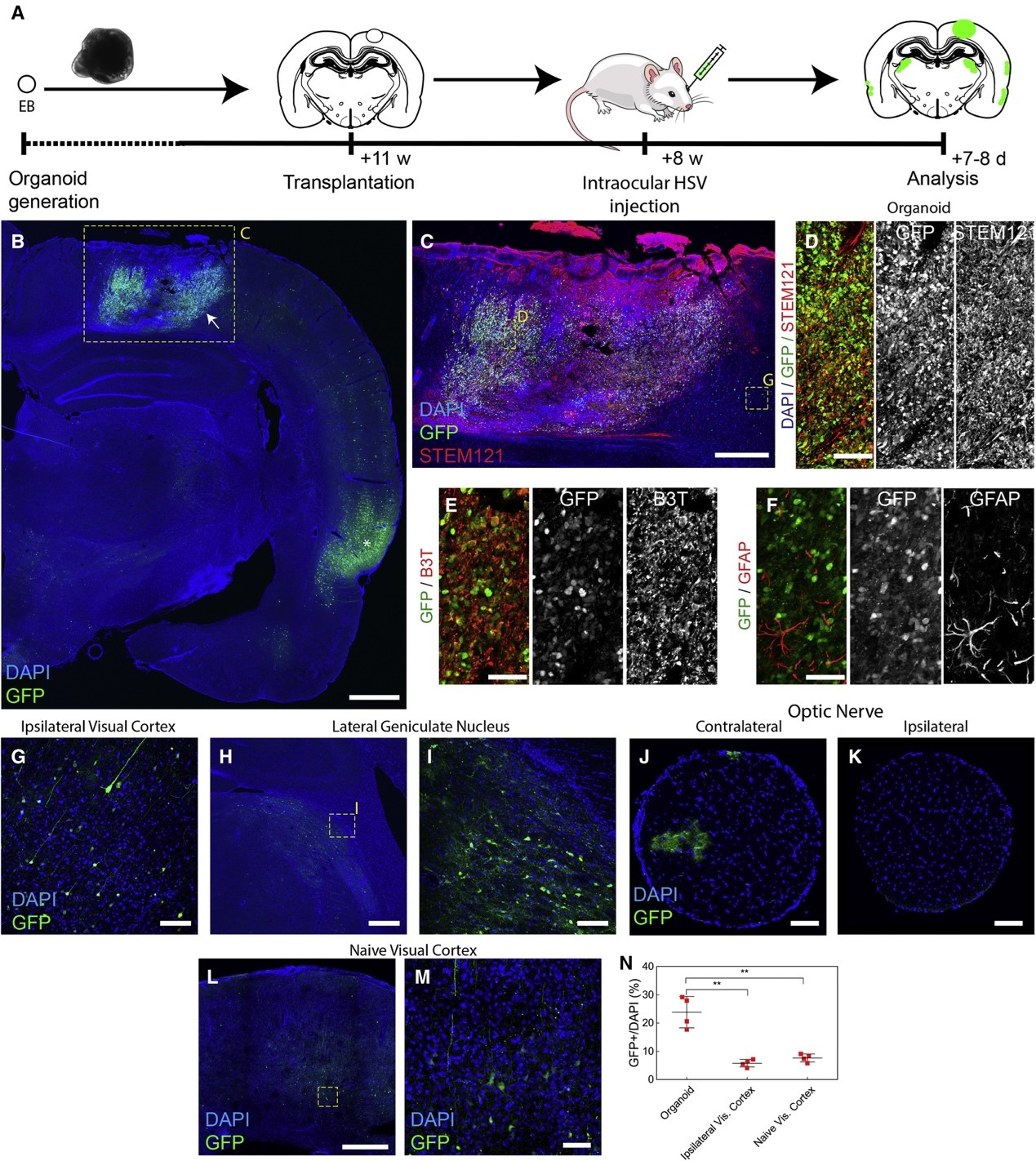

为了评估类器官和宿主视觉信息的上游来源特别是视网膜之间的连接性,作者还使用了改良的单纯疱疹病毒(herpes simplex virus, HSV)系统进行多突触顺向追踪。在移植非荧光类器官两个月后,将带GFP的HSV注射到移植半球对侧的大鼠眼球中。结果显示注射病毒一周后,大量的GFP阳性信号出现在类器官中,并且在类器官内与神经元标记物 bIII-tubulin共定位。同时,在移植物附近的宿主视觉皮层,以及同侧的外侧膝状体和对侧的视神经都发现有GFP阳性细胞。有趣的是,定量结果显示,类器官中GFP+细胞的密度与同样注射HSV的正常大鼠相比相对较高,作者将这一现象解释为他们的构建的类器官还不够完善。

图 5 在宿主动物视网膜和移植的类器官之间存在多突触连接

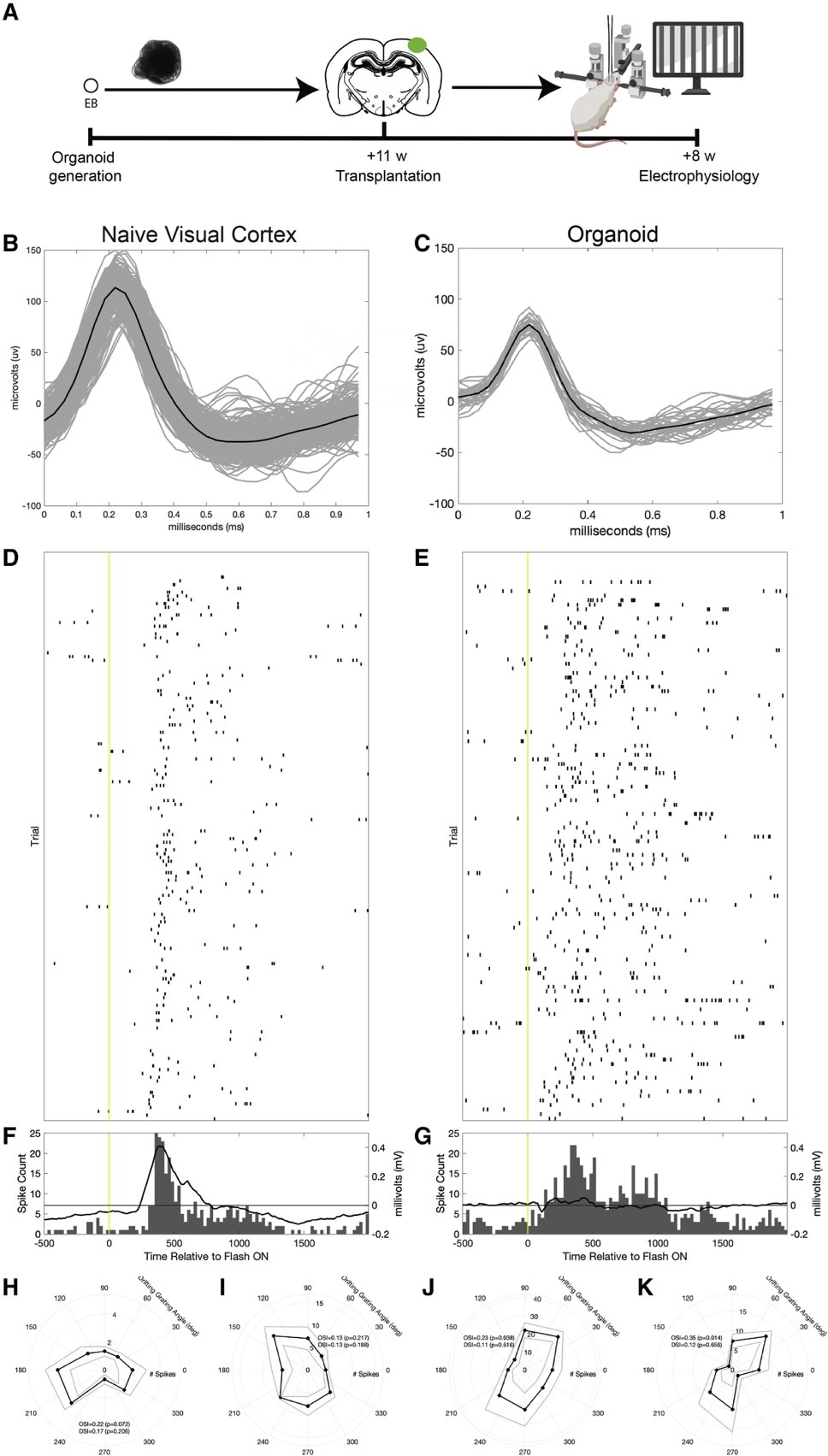

在确认了移植物和宿主大脑具有突触连接后,作者将带有 32 个电极触点的层状硅探针插入类器官移植物中以进行电生理测试。所有10只被测试的类器官移植组都表现出自发的神经活动。并且在放电率、峰幅度和宽度方面,与2只正常大鼠表现出的结果没有明显差异。在交替黑白闪光的视觉刺激下,类器官中诱发单位活动的模式与在正常大鼠视觉皮层中观察到的模式相似。但是类器官神经元对视觉刺激的反应持续时间更长。作者又对移植了类器官的大鼠给了八个不同方向的漂移光栅刺激,以确定类器官中的神经元是否能编码视觉信息的特征。结果发现在移植后两个月,一些移植单元表现出方向选择性,类似于在正常大鼠视觉皮层神经元中观察到的情况。

因此,该研究证明了人脑类器官移植在恢复视觉系统结构与功能方面的潜力。

图 6 移植的类器官在功能上与宿主的视觉系统整合

本篇研究也存在一些局限性。首先是由于免疫抑制剂的限制,对组织学和电生理结果的评估仅限于类器官移植后3个月。鉴于人类神经元的成熟需要很长的时间,本研究评估的类器官神经元可能还没有完全成熟。其次,本研究采用的大脑皮层吸除模型虽然有利于进行类器官移植,但是不能很好地模拟创伤性脑损伤和中风等疾病的病理生理学。

参考文献:Jgamadze, D., Lim, J. T., Zhang, Z., Harary, P. M., Germi, J., Mensah-Brown, K., Adam, C. D., Mirzakhalili, E., Singh, S., Gu, J. B., Blue, R., Dedhia, M., Fu, M., Jacob, F., Qian, X., Gagnon, K., Sergison, M., Fruchet, O., Rahaman, I., Wang, H., … Chen, H. I. (2023). Structural and functional integration of human forebrain organoids with the injured adult rat visual system. Cell stem cell, 30(2), 137–152.e7. https://doi.org/10.1016/j.stem.2023.01.004